近日,日本千葉大學研究生院的宮前孝行教授與鏑城龍也博士科研團隊,成功開發出一項革命性技術 —— 可在電壓驅動狀態下,精準檢測 OLED 等有機電致發光器件內部電位分布的全新測量方法。此項技術猶如為器件內部裝上 “透視眼”,通過對不同結構器件的檢測,能深入獲取超薄有機層的狀態信息,進而通過優化內部電位狀態,顯著提升器件的發光效率與使用壽命。該研究成果已于 2025 年 3 月 10 日在英國學術期刊《Journal of Materials Chemistry C》上發表,為有機電致發光器件領域的材料開發與性能優化開辟了全新路徑。

研究背景:OLED 器件性能提升的核心挑戰

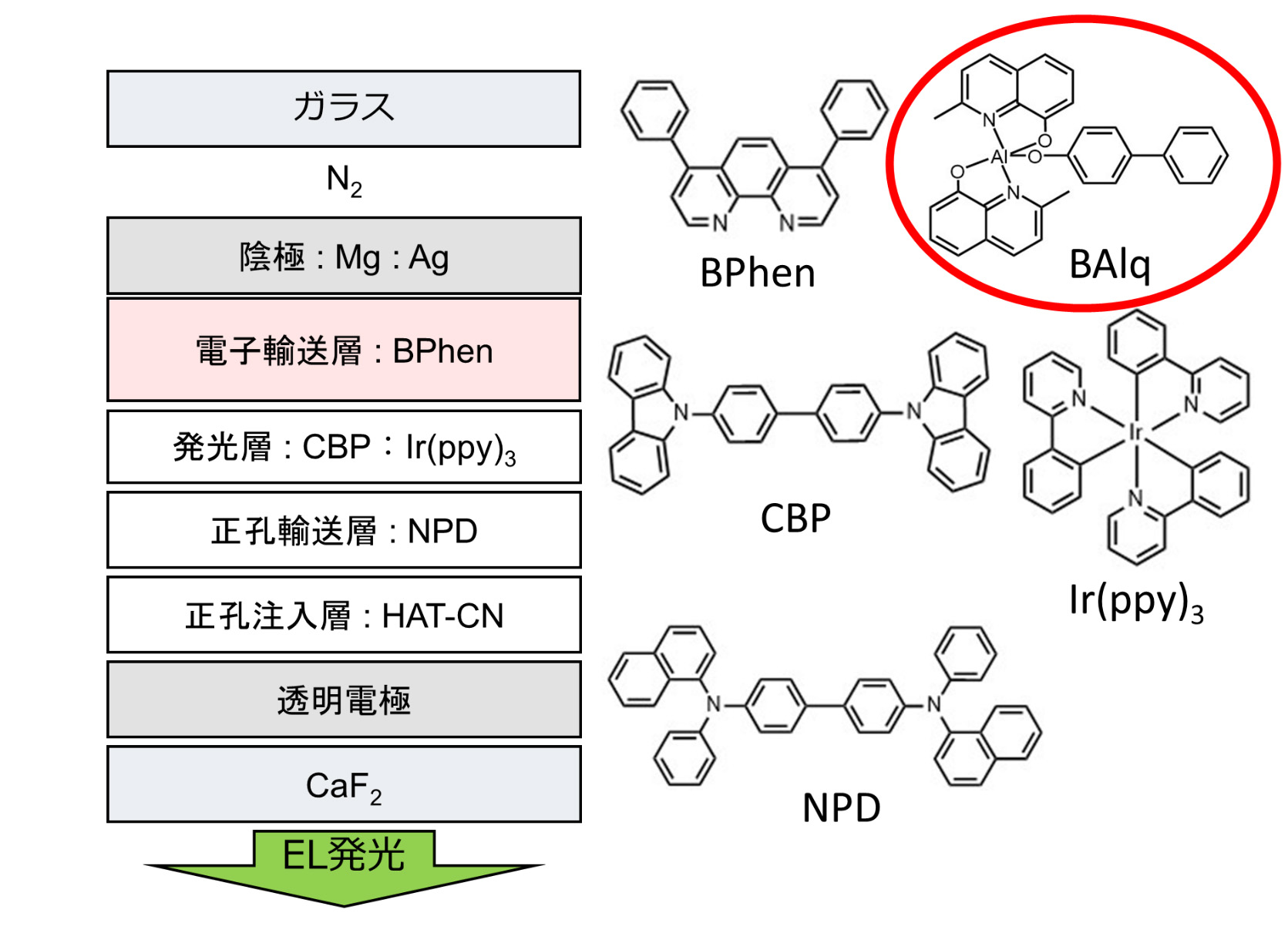

作為主流顯示技術之一,OLED 憑借其超薄特性廣泛應用于高端電視、智能手機等智能終端的顯示面板。這類器件通常采用包含電子和空穴傳輸層、阻擋層及發光層的多層結構,各功能層協同作用,旨在將電荷高效傳輸至發光層以實現電致發光。然而,這些功能層厚度僅數百納米,使得器件在柔性顯示領域極具優勢的同時,也帶來了電荷行為監測的難題。要實現器件的高功能化與節能化,關鍵在于確保電荷有效注入并在發光層復合,而長期以來,業界缺乏非破壞性手段來精準解析器件內部電荷的生成與傳輸機制,這成為制約技術突破的瓶頸。

技術創新:ESFG 光譜技術的突破性應用

研究團隊通過改良傳統和頻振動光譜儀(SFG),創新性開發出電子和頻產生光譜技術(ESFG)。該技術通過向器件照射波長可調的可見光與近紅外光,結合電場誘導效應,可實時捕捉界面處的紫外可見吸收光譜,實現對復雜結構器件內部電荷移動狀態的高靈敏度監測。

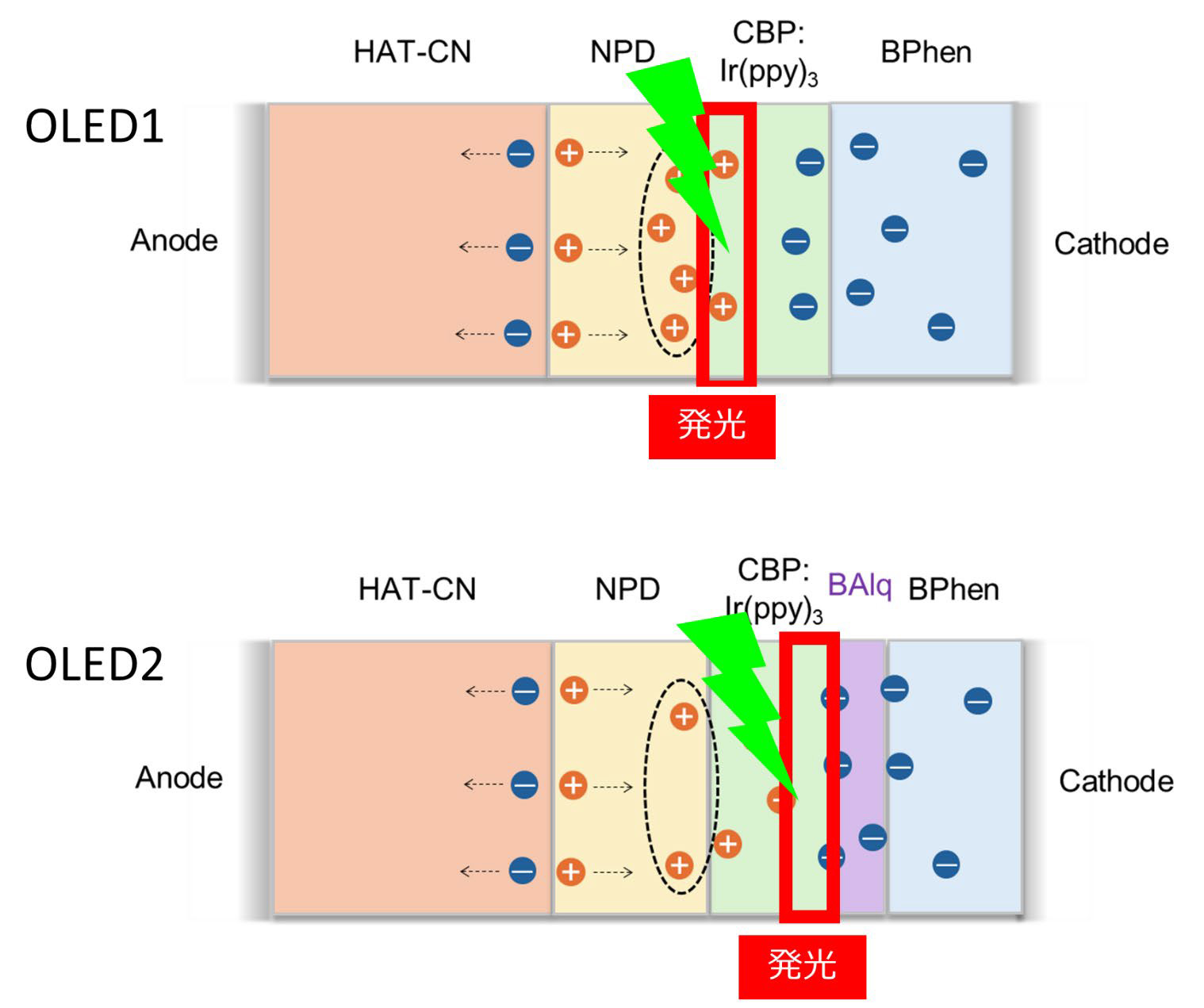

實驗以三種不同結構的有機電致發光二極管(OLED1、OLED2、OLED3)為樣本,對比發現:插入有機物 BAlq 的 OLED2 與 OLED3,其內部電位分布與未插入的 OLED1 存在顯著差異。進一步研究表明,BAlq 層的引入改變了空穴傳輸層的電位分布,平衡了各有機層的電位,使發光界面從空穴傳輸層與發光層界面轉移至發光層與 BAlq 層界面。這一調整不僅消除了電荷局域化現象,有效抑制了效率滾降,更使 OLED2 在高亮度區域的電流效率超越 OLED1,同時通過減少界面電荷集中,顯著延長了器件壽命。

未來展望

此項研究揭示了通過材料選擇調控器件內部電位平衡的機制,凸顯了器件設計在性能提升中的關鍵作用。ESFG 技術為工程師提供了基于實際器件的性能評估工具,不僅可用于優化 OLED 的發光效率與壽命,還能深入分析器件長期驅動后的劣化原因。

從更廣闊的視角看,該技術突破不限于 OLED 領域,在有機太陽能電池、柔性電子器件等領域同樣具有廣泛的應用前景。隨著技術的進一步推廣,有望推動整個有機電子行業向低功耗、長壽命、高性價比的方向邁進,為下一代顯示技術與新能源器件的研發奠定堅實基礎。